La tormenta llegó sin previo aviso.

En un instante, la carretera era una cinta entre campos de oro, y al siguiente, una costura oscura entre nubes bajas y una lluvia torrencial e inclinada. Las primeras salpicaduras frías golpeaban mi parabrisas como piedras; el resto llegaba como una cortina. Los limpiaparabrisas golpeaban de un lado a otro en señal de protesta. Solté el acelerador y miré hacia el gris, buscando un arcén, una granja, cualquier lugar donde parar hasta que el mundo recuperara su forma.

Fue entonces cuando vi la aguja.

Se alzaba tras un seto de hiedra y hierro, una aguja de pizarra temblando bajo la tormenta. La iglesia se alzaba apartada del camino, con sus viejas piedras oscuras como si la lluvia las hubiera despertado. Una puerta de madera estaba torcida en su marco, abierta justo para que el viento la encontrara. No había coches en el aparcamiento de grava. No había luces. Pero el lugar me atraía como una vieja canción; algo en su contorno le resultaba familiar a una parte de mí para la que no tenía palabras.

Crucé la verja abierta. Las bisagras emitieron un crujido largo y doloroso. Hojas mojadas se deslizaron bajo mis zapatos al cruzar el corto sendero. Al apoyar la mano en la puerta, la sentí fría y sólida, astillada por algunos puntos, con la superficie grabada con nombres, fechas y corazones de otros años. Empujé.

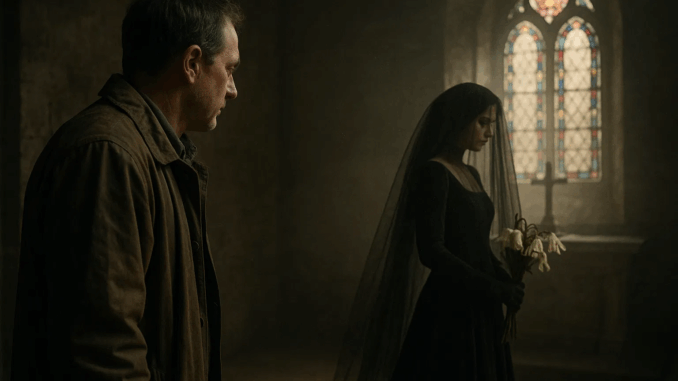

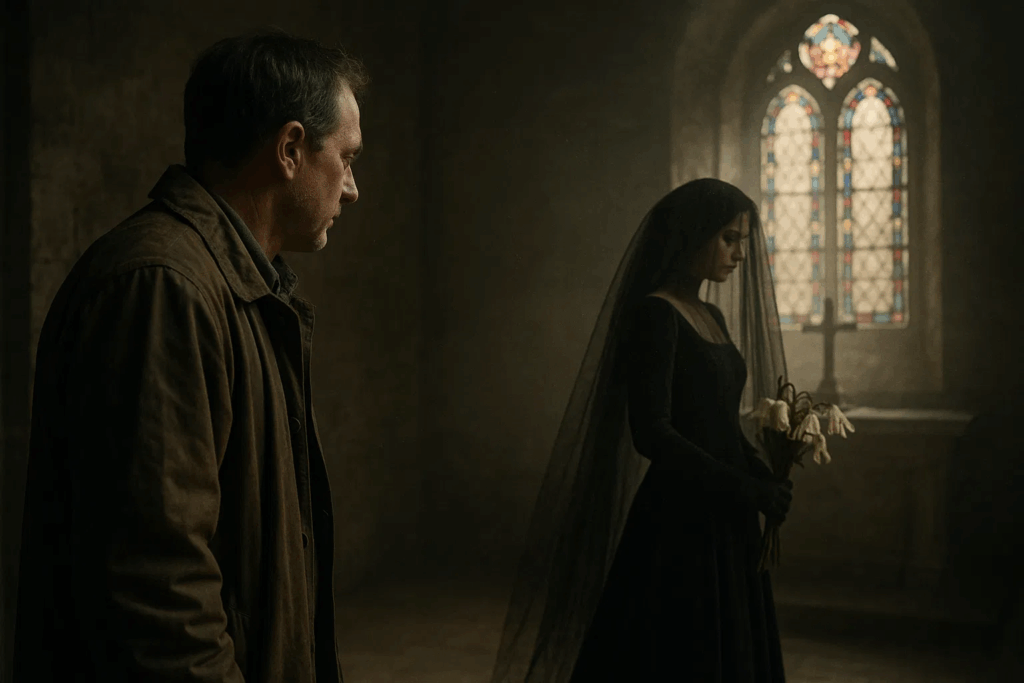

Dentro, el aire era quieto y seco: olía a polvo, papel y cera de vela apagada. La luz se colaba cansinamente a través de las vidrieras rotas y se extendía sobre los bancos en rectángulos descoloridos de azul y rojo. Mis pasos se respondían solos, el sonido se perdía en las vigas y volvía. Sentí como si hubiera irrumpido en un silencio que se había vuelto algo vivo.

Quizás me hubiera ido. Quizás no me hubiera disculpado con nadie y me hubiera refugiado en la tormenta. Pero entonces vi el altar y la figura que estaba frente a él.

Parecía un trozo de la iglesia que había recordado cómo respirar.

Su vestido era negro, de esos negros que absorben la luz en lugar de reflejarla; terciopelo viejo o algo parecido, pensé, pesado y suave. Un velo fino como el humo colgaba de una pequeña peineta en la coronilla y le cubría el rostro. Sostenía un ramo de lirios, blancos y marchitos en los bordes, como estrellas al amanecer. Permanecía completamente inmóvil.

Por un instante, la confundí con una estatua o un maniquí que alguien había dejado atrás de una obra o exposición. Entonces giró lentamente, y fue como si toda la nave se moviera un centímetro para acomodar su presencia.

—¿Hola? —dije, demasiado alto. Mi voz resonó en la piedra.

No respondió. Ni se inmutó. Solo me miró como si estuviera evaluando si yo pertenecía a ese momento con ella.

—Necesitaba salirme del camino —dije, y levanté una mano, un pequeño gesto de impotencia—. La tormenta.

Bajó la barbilla una vez, una suave concesión. Se sintió extrañamente como si le dieran la bienvenida.

“¿Te vas a casar?” La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera reaccionar. Sonaba ridícula en el vacío.

Su voz, cuando llegó, era muy débil. “Yo estaba.”

Se acercó a un banco, y el vestido emitió ese suave susurro propio de las telas gruesas y los hábitos cuidadosos. Sentada, alisó las faldas como si hubieran estado arrugadas durante siglos y supiera con precisión cómo domarlas. El velo se levantó con su aliento. Por un instante, la luz se posó en sus ojos: hundidos en los bordes, manchados de rojo, con ese cansancio característico de quienes han albergado esperanzas más tiempo del que se espera.

—Nunca apareció —dijo ella, mirando los lirios—. Dijeron que su carruaje volcó en el camino. Otros dijeron que cambió de opinión. Nadie lo supo nunca.

—Lo siento —dije. Las palabras se me quedaron cortas.

Tocó la punta de un pétalo amarronado como para consolarlo. «Vestí de negro de luto. Nunca me lo quité».

No había acusación en su voz, ningún tono mordaz; solo el peso de algo que se había asentado hacía mucho tiempo y había aprendido a estar quieto. No supe si tenía veinte, treinta o una eternidad. Tuve la repentina sensación de interrumpir un ritual en lugar de una conversación.

—Vuelvo todos los años —dijo, alzando la vista hacia el altar—. El mismo día. A la misma hora. Por si acaso cambia de opinión.

Se me hizo un nudo en la garganta. “¿Lo ha hecho?”

Entonces, una leve sonrisa apareció en su boca. La hizo parecer joven por un instante.

—No —dijo con dulzura—. Pero la esperanza… es una invitada testaruda.

Nos sentamos así por otro instante de silencio. Una corriente de aire se deslizaba por el pasillo y alborotaba el velo. En lo alto, la lluvia se filtraba por una grieta y golpeaba la piedra. Tenía una docena de preguntas, y ninguna me parecía que me correspondiera formularlas.

Se quedó allí como si el momento le hubiera advertido que estaba terminando.

Parpadeé.

El banco a mi lado estaba vacío. El polvo yacía intacto donde el dobladillo de su vestido lo había rozado apenas unos instantes antes. Los lirios habían desaparecido. Su tenue dulzura flotaba en el aire como si la hubieran dejado allí semanas atrás y hubiera aprendido a rondar el lugar con cortesía.

Estaba solo en la iglesia.

Afuera, la tormenta había amainado. El mundo parecía diluido y efímero. Conduje el resto del camino hasta el siguiente pueblo con la calefacción al máximo y las manos apretadas al volante. En una pequeña posada encontré una habitación con una colcha que olía ligeramente a jabón y madera vieja, y me tumbé en la cama con el antebrazo sobre los ojos mientras la lluvia caía por el alero.

Durante la cena, le pregunté al posadero sobre la iglesia. Quise ser informal, pero debí de sonar sin aliento porque dejó el té y me dirigió esa mirada reservada para las confesiones.

“¿El viejo St. Alban?”, preguntó.

“¿Esa es la piedra que está al lado del camino y tiene la aguja inclinada?”

Él asintió lentamente. “Nadie va allí”.

—Sí —dije, consciente de lo absurdo que era continuar—. Hoy. Creí haber visto… Conocí a una mujer allí. Con un vestido de novia negro.

Se quedó mirando. Apretó los nudillos alrededor de la taza. “Viste a Eleanor”.

“Eleanor”, repetí, como si un nombre pudiera resolver algo.

“Eleanor Whitmore”, dijo. “Se iba a casar con Thomas Harland. Sus familias eran viejos vecinos, y se conocían desde que podían sentarse en el mismo banco y que les dijeran que guardaran silencio. Él fue a buscar a su madre a su casa la mañana de la boda. El carruaje nunca llegó con ellos”.

“¿Qué pasó?” pregunté.

Se encogió de hombros, cansado de las historias que ya había contado. «Algunos juran que el puente se derrumbó en una inundación repentina. Otros dicen que la rueda se rompió y los caballos se desbocaron. Algunos, con crueldad, susurraron que Thomas heredó una herencia y huyó a Londres, aunque cualquiera que conociera al chico lo consideraría una tontería. Lo único seguro es que no vino. Eleanor esperó las noticias en la barandilla y vistió de negro desde esa tarde. Visitó la iglesia todos los años hasta su muerte».

“¿Cuándo fue eso?” dije.

“Mil novecientos veintitrés”, respondió simplemente.

Los dos permanecimos en silencio. Un reloj en la repisa marcaba con morboso entusiasmo.

—La gente todavía la ve —añadió tras un largo rato, como si decidiera si darme permiso para lo que había sentido—. Siempre en la misma fecha. Siempre alrededor de la hora. A veces está de pie en el altar. A veces se sienta como una feligresa esperando el himno que ama. Siempre con lirios.

Me fui a la cama tarde y dormí como quien guarda un cuento.

Podría haberlo dejado convertirse en un recuerdo extraño que se apoderó de mi mente donde guardamos sueños y coincidencias. Podría haberlo atribuido a un efecto de luz y a un día conduciendo. Pero la fecha llegó en mi calendario un año después, como suelen hacerlo los cumpleaños —silenciosamente y luego de repente—, y me encontré tomando el mismo camino antes de poder convencerme de lo contrario.

Esta vez traje lirios. Hay algo que decir sobre no llegar con las manos vacías a un ritual, incluso si no lo entiendes del todo.

La iglesia no había cambiado. De hecho, las líneas de abandono eran más fluidas: la hiedra se extendía con más fuerza sobre la piedra, y la pintura había dejado de luchar donde antes pretendía adherirse. Empujé la puerta con la familiaridad de quien regresa a un lugar que sabe guardar sus propios secretos.

Ella estaba allí, como si el aire la hubiera preservado.

Cuando se giró, la comisura de su boca se levantó al reconocerme. La imagen me conmovió profundamente, en ese lugar desprotegido que guardan los niños que te recuerdan y los perros que confían en ti demasiado pronto.

Dejé el ramo en el banco donde ella se había sentado el año anterior. «Para ti», dije, sintiéndome un poco ridículo y con toda la razón al mismo tiempo.

Sus dedos enguantados se cernían sobre los lirios como si temieran aplastar cualquier ser vivo. «Gracias», susurró.

Miré brevemente el vitral. La luz era diferente ese día; más clara, por así decirlo. Cuando volví a mirar, el banco estaba vacío otra vez.

Esta vez, los lirios permanecieron.

Me quedé allí más tiempo del que pretendía, escuchando algo. Cuando finalmente me fui, cerré la iglesia con llave sin acordarme de haber cerrado la puerta.

La rutina es la forma en que los mortales cortejan lo sagrado.

El tercer año, llevé lirios, un cepillo pequeño y paños para quitar con cuidado el polvo de los bancos y la barandilla del altar. No toqué nada más. Una iglesia no es una casa abandonada; incluso sin feligreses, cumple su función. Limpié los números del himnario y los volví a colocar sin cambiarlos, como si los fantasmas supieran lo que significaban. Barrí las hojas más secas del nártex y las saqué como si estuviera sacando la basura de casa de un amigo que aún no podía hacerlo solo.

Esperé en el pasillo, sin querer esperar compañía. Cuando apareció —no hay otra palabra honesta—, el aire no se aceleró ni crepitó; simplemente se reorganizó para incluirla. Sabía que no debía hacer preguntas que obligaran al pasado a actuar. En cambio, le conté cosas pequeñas e intrascendentes: que habían arreglado el camino, que la posada aún servía un té tan fuerte que avergonzaba a una cuchara, que había aprendido a mantener los lirios frescos durante más de una semana podando sus tallos bajo el agua.

Escuchó como si esos detalles importaran más que todos los rumores que la gente había creado en torno a su breve biografía. «Me gusta cómo el mundo aprende a persistir», dijo una vez, casi para sí misma.

Al cuarto año, le di un nombre para que me llamara: «Soy Daniel», dije, incómodo, aunque ya llevaba tres años nombrándola mentalmente. Lo repitió como algo frágil que no quería romper.

—Daniel —dijo, con cuidado al pronunciar las sílabas tras el velo—. Soy Eleanor.

Su obviedad nos dejó a ambos paralizados. Una cosa es tomar prestada la tristeza de un desconocido; otra muy distinta es que te inviten a llevar su nombre.

Hay un límite a lo que se puede creer antes de que la curiosidad insista. Una radiante mañana de finales de primavera, meses antes del siguiente aniversario, fui en coche al archivo del condado. El edificio era nuevo, pero los registros no. La empleada —una joven con una manga de tatuajes botánicos y una especie de paciencia innata— me trajo una bandeja de madera con fichas, todas rayadas y amarronadas por los bordes.

“¿Actas de boda?” preguntó.

—Obituarios —dije—. Y cualquier cosa sobre un accidente de carruaje cerca de las familias Whitmore o Harland alrededor de 1890.

Arqueó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Tras media hora barajando nombres, encontré un frágil anuncio de un periódico local: Puente roto en Harrow Creek. Vagón perdido; ocupantes desconocidos. La fecha coincidía con lo que me había dicho el posadero. Otro recorte, más pequeño y más estoico: La señorita Eleanor Whitmore anuncia el aplazamiento de la boda debido a una tragedia imprevista.

«Tragedia», repetí en voz baja. La palabra era tan poderosa para tan pocas letras.

Unas tarjetas después, encontré lo que no sabía que esperaba: una carta al editor escrita meses después del accidente por un granjero mayor llamado Amos Pike, quien se quejaba de que el condado ignoraba una viga de soporte podrida en el puente de Harrow Creek. “Coloqué mis propios tablones el invierno pasado”, escribió, “y le dije al magistrado que los clavos se estaban soltando. Pero supongo que solo arreglamos lo que cruzan los hombres importantes”.

No se mencionó directamente a Thomas. No se recuperó ningún cuerpo. Pero no parecía una fuga. Parecía un lugar donde algo se rompió sin motivo, y una joven que decidió no pasar el resto de su vida inventando finales más amables.

Copié lo que pude y dejé una donación para el archivo. Al salir, el empleado me preguntó, casi con timidez: “¿Encontraste lo que buscabas?”.

—No lo sé —dije con sinceridad—. Pero encontré suficiente para seguir intentándolo.

Empecé a pensar en la iglesia como un paciente que necesitaba atención amable y regular. La siguiente vez llevé una pequeña caja de herramientas: aceite para las bisagras, un pestillo nuevo para la puerta de la sacristía que no cerraba bien, un modesto juego de clavos y un nivel para alinear el himnario inclinado. Dejé todo a la vista en el último banco, como una promesa de no cambiar nada sin invitación. Cuando el velo de un lugar ha estado caído durante suficiente tiempo, no se arranca; se levanta con las manos limpias.

El quinto año, llegué temprano y me encontré con un hombre en la última fila, retorciéndose el sombrero como si lo hubiera insultado. Supuse que tendría unos sesenta años, con una complexión robusta y una mirada amable que parecía haber llorado en secreto y con frecuencia. Se sobresaltó al verme y luego me hizo un pequeño gesto con la mano, a partes iguales de disculpa y gratitud.

“No esperaba a nadie”, dijo.

“Lo mismo”, respondí y me senté un banco más adelante para darle espacio sin abandonarlo.

“¿Estás aquí por ella?” preguntó después de un minuto.

“Soy.”

Soltó un suspiro como si decidiera confiar en mí. «Mi abuela me contaba historias sobre ella», dijo. «Decía que se podía poner el reloj en hora con las visitas de la señorita Eleanor. Decía que nunca armaba alboroto, que nunca invitaba a nadie. Solo dejaba lirios y se sentaba donde le diera el sol».

“Armó un buen alboroto, pero con razón”, dije. “Le enseñó a la hora a comportarse”.

Sonrió al oír eso, rápido y sorprendido. “Soy Martin”, dijo, metiendo la mano entre los bancos. “Martin Harland”.

Me giré completamente para mirarlo. Él asintió al reconocerme.

—Bisnieto —explicó—. El hermano mayor de Thomas tuvo un hijo. El apellido pasó por ahí. Cuentan que Thomas detuvo el carruaje para ayudar a un granjero a sacar su carreta del barro. El puente cedió cuando intentaron cruzar después de la lluvia. Nadie logró regresar.

“Tu familia creía que él no huyó”, dije.

Se encogió de hombros, con tristeza. “Creemos en ese tipo de historias que nos permiten vivir como personas decentes. En fin, incluso si hubiera huido…” Negó con la cabeza. “Eleanor esperó. No te burles de alguien que sabe mantener la fe.”

Nos sentamos en un silencio acogedor que parecía un apretón de manos. Al acercarse la hora, Martin se quedó conmigo y se dirigió al pasillo lateral, como si ambos comprendiéramos que estábamos haciendo espacio. El ambiente cambió. Llegó tan silenciosa como un pensamiento.

Esta vez, al girarse y ver a Martin, una especie de alivio la reorganizó. Inclinó la cabeza. Él inclinó la suya, sin teatralidad, solo lo suficiente para reconocer a un anciano. No nos entrometimos. Algunas reuniones no son para testigos, ni siquiera estando a tres pasos de distancia.

Después de que ella se fuera, Martin se secó los ojos y se rió de sí mismo, avergonzado de lo humanos que seguimos siendo incluso ante cosas imposibles. “Voy a traer a los niños el año que viene”, dijo. “Si alguien debería aprender cómo funciona el tiempo, son ellos”.

—Tráelos —dije—. Nos vendrían bien más ayudas.

“¿Manos?” repitió.

—Para mantener el lugar ordenado —dije, haciendo un gesto vago—. Para engrasar las puertas. Para presentarse. Parece que es lo que pide la iglesia.

Miró la nave, como si no la viera como una ruina, sino como un paciente que podría recuperarse. «Está bien», dijo.

Una vez que empiezas a limpiar un lugar, otras personas se dan cuenta de lo que se podría reparar. El posadero me prestó una escalera alta para que pudiera colocar un cristal resbalado con cuidado, aplicando masilla. Martin llegó un sábado con su hijo y dos nietos, y juntos rastrillamos el cementerio, apilando ramas y buscando los nombres en las piedras con las yemas de los dedos. Una florista del pueblo —se llamaba Grace, lo cual nos pareció tan natural que nos hizo sonreír a todos— se ofreció a donar lirios para el aniversario de cada año. «Son flores delicadas», me dijo, «pero si alguien merece ser delicada, es una mujer que mantuvo una cita con la esperanza durante tres décadas».

Escribí una carta modesta al periódico local —sin exageraciones ni sensacionalismo— explicando que una iglesia histórica había caído en el olvido, que algunos de nosotros habíamos iniciado pequeñas reparaciones y que cualquier voluntario o donación se utilizaría con cuidado. No mencioné a Eleanor por su nombre. No hacía falta. Quienes sabían, sabían. Quienes no, aún podían participar en el rescate silencioso de algo hermoso.

Llegó gente. Un albañil jubilado trajo mortero y una forma de hablarle a la piedra que parecía una discusión, pero en realidad era instrucción. Un maestro organizó a un grupo de estudiantes para catalogar los himnarios por año y coser las encuadernaciones sueltas. La esposa del posadero fregó el suelo de madera a gatas, rechazando cualquier trapeador. «Hay cosas que se hacen a la antigua», dijo, y el viejo suelo pareció estar de acuerdo.

No modernizamos. Reparamos en la medida en que la reparación implicaba respeto. No instalamos luces nuevas; pulimos el latón viejo. No reemplazamos los bancos; ajustamos sus juntas y les aplicamos cera de abeja en las heridas. Una iglesia que había dormido en su propio silencio durante un siglo aprendió a respirar de nuevo, no más fuerte, sino con más firmeza.

Mientras trabajábamos, aprendí a dejar ciertas cosas como las encontraba. El himnario conservaba sus números. El agua de nenúfar se cambiaba solo al final del día. El velo de polvo en el balcón del fondo permanecía, una pequeña reserva donde la historia podía conservar su esencia salvaje. Parecía menos una renovación y más el cumplimiento de una promesa.

El año en que sonó la campana, nadie la tocaba.

Había estado allí colgado todo el tiempo, por supuesto: una forma oscura sobre nosotros, con la cuerda cortada hacía mucho tiempo, el badajo inmóvil. Era una buena mampostería la que mantenía la torre en pie; se podía sentir cómo el lugar corregía su propia inclinación con digna terquedad. Nunca habíamos intentado tocarla. Hay silencios que se respetan.

En el séptimo aniversario de mi primera visita, se había reunido más gente de la que cabía en los tres primeros bancos. Los nietos de Harland se sentaron al frente con su mejor comportamiento; Grace había hecho una guirnalda de lirios para la barandilla que olía a paciencia. El posadero estaba de pie al fondo con el sombrero en las manos, como un niño. No traje herramientas, solo un folleto impreso en papel barato con una breve introducción a la historia de la iglesia y una solicitud de donaciones para mantenerla en buen estado. Hablamos en voz baja, como si estuviéramos junto a una cama.

Llegó como siempre: sin ceremonias, sin las tonterías dramáticas que el mundo usa cuando no confía en el silencio. Las cabezas no se giraron de golpe. La conciencia se extendió como el amanecer: no se ve el momento exacto en que sucede, solo que la luz ha cambiado y ahora habita el mundo de otra manera.

Eleanor se giró hacia la primera fila. Una de las chicas Harland se levantó sin que nadie se lo dijera y llevó el ramo hacia adelante como si lo hubiera estado ensayando toda la vida. Colocó los lirios en el banco donde yo los había dejado por primera vez años atrás. La mano enguantada de Eleanor se cernió sobre las flores; la niña ni se inmutó. Los niños suelen entender la reverencia mejor que nosotros.

Todos lo sentimos, creo: el clic de una historia que se alinea consigo misma. No un cierre como el mundo lo vende, como un portazo, sino algo más suave: un nudo que se deshace, una respiración que se suelta, el cuerpo que decide que ya no necesita resistir un viejo impacto.

Fue entonces cuando sonó la campana.

Una nota clara y pausada cayó en el santuario y se quedó allí como un visitante que sabía que pertenecía a él. Todos levantamos la vista como si nos hubieran llamado. El sonido no insistió; se detuvo. Y luego se disolvió entre las vigas, dejando tras de sí una limpia ausencia.

Nadie lo reclamó. Nadie lo intentó.

Cuando miré hacia atrás, Eleanor sonreía como quien reconoce el final de un capítulo y comprende que eso no significa que el libro haya terminado. Se giró hacia el altar. La luz a través del vitral se volvió un poco más cálida, como si el día hubiera decidido admitir que la estación había cambiado.

Cuando ella se desvaneció, los lirios permanecieron, más erguidos de lo que jamás los había visto.

Después de la campana, la gente acudía no por curiosidad, sino porque a los seres humanos les gusta estar cerca de lugares donde la ternura ha demostrado su valía. Las parejas empezaron a preguntar si podían renovar sus votos en la iglesia. Manteníamos las ceremonias pequeñas y silenciosas, sin micrófonos ni flashes. Los nietos de los Harland se convirtieron en adolescentes que ponían los ojos en blanco ante los días de trabajo y luego aparecían de todos modos con raspadores y trapos. El posadero organizaba después una comida compartida anual con comida que sabía como si las recetas hubieran sido dobladas por la mitad y pulidas durante décadas.

Comencé un libro de contabilidad en la sacristía, de esos con papel grueso y líneas demasiado rectas para las plumas modernas. En cada aniversario, cualquiera que viniera podía firmar y escribir algunas palabras si quería. Algunos escribieron recuerdos de abuelos que habían cantado en esa nave de niños. Algunos escribieron oraciones. Algunos escribieron frases sencillas como: « Vinimos a agradecerles por las formas en que el mundo aún recuerda cómo sanar».

La iglesia nos enseñó a mantener las manos ocupadas mientras esperábamos la hora. Hay consuelo en pulir latón hasta que la cara se te deforma. Hay humildad en lavar los escalones de piedra y ver cómo el agua sucia se lleva un siglo sin drama. Aprendimos el truco de los lirios: acondicionar el agua, podar las anteras antes de que el polen manche los pétalos, pasar un alfiler por un tallo caído para persuadir a las paredes celulares a que lo intenten de nuevo. La esperanza no es una teoría; es una práctica.

Pedí permiso al condado para reinstalar la cuerda de la campana. La inspectora, una mujer amable con una risa cansada, me recibió en la torre, inspeccionó los soportes y firmó el permiso con un comentario sobre la cordura de quienes eligen escaleras así a propósito. Martin y yo enhebramos la cuerda nueva, con sus manos seguras donde las mías adivinaban. No probamos la campana. No hacía falta. No intentábamos demostrar nada.

El décimo aniversario atrajo a una multitud tan grande que bloqueamos la calle discretamente durante una hora, con un adolescente con un chaleco llamativo dirigiendo el tráfico dos veces al año. Yo estaba de pie atrás, un hombre que accidentalmente se había convertido en el tipo de persona a la que la gente le pregunta. Observé cómo la luz inspeccionaba los rostros de quienes habían dedicado tiempo a una historia que, en teoría, no era suya.

Ella estaba allí, y luego desapareció, como el tiempo hace su magia. Los lirios del banco parecían cortados de un día más fresco. Un chico Harland —ya no un niño, aún no despreocupado con su seriedad— se aclaró la garganta y leyó un breve pasaje del libro de cuentas: Esperar es reservar una silla en la mesa para quien aún podría llegar. Conservar la esperanza es seguir preparando el lugar incluso después de aprender a comer sin ellos.

Después, la gente se adentró en el cementerio y comió esa comida que sabe a que varias familias se unieron por una tarde. Nadie habló de fantasmas. No llamamos así a quienes amamos cuando somos educados. Hablamos de las reparaciones del puente río abajo, de si la escuela mantendría el programa de música y de qué vecino tuvo los tomates más tempranos este año. Vivíamos en el lugar que nuestras manos habían construido.

Más tarde, cuando el sol se atenuó, volví al banco y me senté donde me había sentado la primera vez que la vi. Las iglesias antiguas son generosas con el silencio. Cerré los ojos e imaginé a la niña de los lirios, la campana que se había despertado sola, la forma en que la boca de Eleanor se había curvado antes de desaparecer. Pensé en Thomas, en el puente, en el granjero con la carreta atascada y en cómo los accidentes no son delitos, pero aun así piden perdón.

“Voy a seguir viniendo”, dije en voz alta al espacio vacío. No me pareció una tontería. “No porque me necesites. Porque lugares como este nos hacen sentir como si fuéramos los que asistimos”.

Afuera, alguien rió. Un perro ladró una vez y se acomodó. La hiedra se aferró un poco más a la piedra como un chal.

Con el tiempo, la iglesia aprendió su nuevo calendario: pequeñas reparaciones en primavera, limpieza suave en verano, los lirios a finales de otoño, cuando el aire se comprometía a conservarlos por más tiempo. Las bodas eran tranquilas y breves, llenas del sonido de las promesas que habrían hecho incluso si nadie hubiera estado allí para oírlas. La campana sonaba solo cuando le apetecía.

Cuando recuerdo el primer día —la tormenta, la puerta, el silencio que se movía como un ser vivo— no intento persuadir al presente para que sea más cierto de lo que es. No le pido al pasado que presente evidencias más allá de las que ya ha dado. Hay hechos en el libro de cuentas y hay verdades en los lirios, y hay una manera particular y fiel en que la luz se comporta en una iglesia antigua cuando decides amarla.

A veces me preguntan si Eleanor encontró lo que esperaba. No puedo responder por ella. Solo sé que nos enseñó a santificar cierta hora, y a hacerlo sin hacer alboroto. Sé que nos enseñó a reparar un lugar con nuestras manos y a ser reparados por él. Sé que cuando tocamos la campana ahora —en el aniversario, una nota clara, nunca más— el sonido se siente menos como una llamada y más como un agradecimiento.

Los lirios siempre están ahí. A veces son los que trae Grace, crujiendo en papel que huele a su tienda. A veces son los primeros lirios del jardín de una adolescente, con los tallos demasiado cortos, rostros radiantes por la audacia del esfuerzo. Una vez, fueron los voluntarios de la cuneta, rudos, testarudos y hermosos de una manera que nos hizo sonreír a todos ante la repentina humildad del altar.

No explicamos la campana. No fingimos que el velo no nos hizo un nudo en la garganta la primera vez que la vimos. No vendemos la historia. No la discutimos. Ordenamos los bancos. Llevamos un libro de cuentas. Preparamos sándwiches. Traemos lirios. Volvemos al año siguiente y lo repetimos.

La esperanza, me enseñó Eleanor, es una invitada terca. He aprendido a reservar un lugar extra. Y al hacerlo, al atender las pequeñas y fieles tareas que hacen que una iglesia sienta que nos recuerda, he descubierto algo inesperado: cuando mantienes una puerta preparada para la esperanza, la esperanza empieza a mantener una puerta preparada para ti.

En el aniversario de este año, hacia el final de la hora, cuando la luz encontró su ángulo predilecto y una ligera brisa atravesó la nave, creí oír un sonido sutil: un susurro como terciopelo suspirando. No me giré. Hay agradecimientos que hay que dejar en paz. Apoyé la palma de la mano en el banco donde los lirios habían aprendido a erguirse más de lo que parece estrictamente botánico.

“Gracias”, dije, porque la gratitud también es un ritual y porque me habían enseñado cómo hacerlo.

La campana sonó una vez. Claro. Sin prisa. Suficiente.

Lo dejamos estar. Y luego salimos y cortamos el pastel.

Esta obra está inspirada en hechos y personas reales, pero ha sido ficticia con fines creativos. Se han cambiado nombres, personajes y detalles para proteger la privacidad y enriquecer la narrativa. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia y no es intencional.

Để lại một phản hồi