Cuando conocí a John Whitmore , era encantador, tranquilo y confiable; el tipo de hombre que recordaba tu pedido de café y enviaba mensajes de “conducción segura” sin que se lo pidieras. Era dueño de una modesta empresa de construcción que había construido con la ayuda de sus padres, Richard y Margaret Whitmore , quienes la trataban como una reliquia familiar. Yo no provenía de una familia adinerada, y nunca lo pretendí. Trabajaba en gestión de proyectos para una organización sin fines de lucro, pagaba el alquiler a tiempo y vivía dentro de mis posibilidades. John decía que admiraba eso de mí.

La primera vez que visité la casa de sus padres, comprendí su mundo al instante. Su casa no era ostentosa, pero era cara, con ese aire de “barrio antiguo, jardín perfecto, membresía de club privado”. Margaret me hacía preguntas educadas que parecían entrevistas. Richard me estrechó la mano como si estuviera evaluando a un subcontratista. Aun así, John me apretó los dedos por debajo de la mesa, prometiéndome en silencio que no estaba sola.

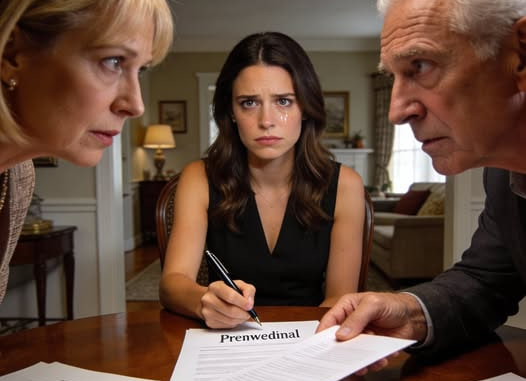

Tres meses antes de la boda, John me dijo que sus padres “querían hablar de algo práctico”. Fuimos en coche a su casa un domingo por la tarde, y Margaret tenía papeles dispuestos en la mesa del comedor como si fueran cubiertos. Richard no perdió el tiempo. “Un acuerdo prenupcial”, dijo, deslizando el documento hacia mí. “Estándar. Solo para proteger lo que John ha trabajado por conseguir. Recuerda: esta casa y la empresa de cinco millones de dólares pertenecen a nuestro hijo, John”.

Me quedé mirando las páginas con un nudo en la garganta. La sonrisa de John se desvaneció. Margaret se inclinó hacia mí con un tono casi maternal. «Si lo quieres, lo entenderás. Esto es… sensato».

Ya habían elegido al abogado. Ya le habían pagado. Ya habían decidido qué diría el acuerdo. John murmuró que podía revisarlo, pero Richard apretó la mandíbula. «Necesitamos que lo firmen esta semana. Los depósitos del local, la lista de invitados… todo está arreglado. No lo compliques».

Me sentí acorralada. Aun así, contraté a mi propia abogada, y ella me señaló lo que sospechaba: estaba redactado para proteger los bienes prematrimoniales de John y limitar mis reclamaciones si el matrimonio terminaba. No era ilegal, pero era frío. Mi abogada recomendó cambios —algo de justicia, algo de claridad—, pero los padres de John se negaron a negociar. El reloj de la boda seguía corriendo, y John seguía diciendo: «Es solo papeleo. No nos cambia».

Así que firmé.

Durante dos años, fuimos mayormente felices. John trabajaba muchas horas; yo conservé mi trabajo y ayudaba cuando podía. Entonces mi tía falleció inesperadamente. No tenía una relación cercana con ella, pero nunca tuvo hijos, y me dejó 40 millones de dólares a través de un fideicomiso. De la noche a la mañana, mi vida cambió. Y también la de los padres de John.

De repente, Margaret me llamó “querida” y me invitó a un brunch. Richard me habló con una nueva calidez, preguntándome sobre “oportunidades de inversión” y “legado familiar”. Insinuaron expandir el negocio, comprar propiedades y combinar las finanzas “de forma inteligente”. John intentó mantenerse neutral, pero noté la presión sobre él. Y cuando encontré mensajes en su teléfono —coquetos, secretos, inconfundiblemente íntimos—, sentí que se me venía abajo.

No grité. No supliqué. Me reuní discretamente con mi abogado y luego solicité copias certificadas del acuerdo prenupcial que sus padres me habían impuesto.

Una semana después, en la mesa del comedor de Richard y Margaret, justo donde me habían deslizado el acuerdo, les puse un sobre manila. Dentro estaban los papeles del divorcio y el acuerdo prenupcial .

Richard lo abrió primero. La sonrisa de Margaret se congeló.

Y cuando comenzaron a leer, sus rostros se pusieron pálidos .

Por un momento, nadie habló. El único sonido era el suave crujido del papel y la respiración de Richard, lenta al principio, luego más aguda a medida que recorría la página con la mirada. Margaret se inclinó sobre su hombro, leyendo con él, sus dedos bien cuidados apretando el mantel como si necesitara algo a lo que agarrarse.

John se sentó a mi lado, rígido y en silencio, como si ya hubiera ensayado la escena y aún no pudiera aceptarla. Tenía las mejillas sonrojadas y la mirada no dejaba de oscilar entre sus padres y los documentos que tenían delante.

—¿Qué es esto? —logró decir Margaret por fin, pero su voz aún no denotaba enojo. Denotaba miedo.

—Es justo lo que querías —dije, manteniendo un tono firme. Había practicado la calma durante días, porque la calma es lo que evita que te conviertan en el villano—. Una separación limpia. El acuerdo en el que insististe. Y la solicitud de divorcio.

Richard levantó la mirada de golpe. “No puedes simplemente…” Se le quebró la voz al decir la última palabra y se aclaró la garganta como si eso lo solucionara. “Este acuerdo protege a John”.

—Lo protege de que yo reclame lo que tenía antes de casarnos —respondí—. Y me protege de que tú reclames lo que tengo ahora.

Margaret abrió la boca y luego la cerró. John tragó saliva con dificultad. Lo vi juntando piezas, piezas que nunca había querido examinar con tanta atención.

Porque aquí estaba la parte que Richard y Margaret no habían considerado: el acuerdo prenupcial no solo me impedía acceder a los bienes prematrimoniales de John. También les impedía el acceso a los míos. Mi herencia se estructuró mediante un fideicomiso, y mi abogado ya había confirmado lo que la ley de nuestro estado generalmente reconoce: las herencias suelen ser bienes separados a menos que se mezclen. El acuerdo prenupcial dejó aún más clara esa separación. No habría “inversión familiar”. Ni “préstamo” para expandir la empresa. Ni poner propiedades a nombre de John “por razones fiscales”. El dinero nunca sería suyo a través del matrimonio, porque el acuerdo que me obligaron a firmar lo garantizaba.

Las manos de Richard temblaban ligeramente al pasar las páginas. «Esto… esto dice…»

—Dice que no se puede reclamar la separación de bienes —terminé por él—. Dice que cualquier regalo o herencia a cualquiera de los cónyuges sigue siendo propiedad exclusiva de ese cónyuge. Querías esa redacción, ¿recuerdas? Tu abogado la llamó ‘protección estándar’.

El rostro de Margaret se tensó y, por primera vez, su máscara pulida se desvaneció. «Pero estás casada. John es tu marido».

“Y él rompió nuestro matrimonio”, dije, girándome hacia John lo justo para mirarlo a los ojos. No necesitaba describir los mensajes con detalle. No necesitaba fingir que me rompía el corazón ante un público que ya había decidido cuánto valía. “Encontré los mensajes. Encontré los recibos del hotel. No hago esto por drama. Lo hago porque ya no quiero más”.

La voz de John era débil. “Claire—”

—No —lo interrumpí con suavidad—. No estoy aquí para que me convenzan.

Richard golpeó la mesa con la palma de la mano, pero la ira no se manifestó como él quería. Salió desesperada. “No puedes arruinarlo. La empresa…”

—La empresa es suya —dije—. No la voy a aceptar. El contrato lo estipula. Deberías sentirte aliviado.

Margaret me miró como si no pudiera entender por qué no luchaba por la casa, el negocio, las cosas que ella había usado como palanca. En su mente, se suponía que yo debía ser codicioso. Se suponía que debía negociar. Se suponía que debía apropiarme de sus bienes para que pudieran llamarme como siempre habían sospechado que era.

Pero yo no quería sus cosas.

Quería salir.

Los padres de John no solo habían impulsado el acuerdo prenupcial para protegerlo de mí. Lo habían impulsado porque creían que se estaban protegiendo a sí mismos, de la posibilidad de que yo pudiera tener poder en su familia. La ironía era brutal: en el momento en que heredé dinero real, me trataron como un premio que de repente decidieron que valía la pena sonreír. Asumieron que la riqueza fluiría a la órbita de Whitmore porque estaba casada con su hijo. Asumieron que estaría ansiosa por “construir un imperio juntos”, porque eso es lo que ellos habrían hecho

No tuvieron en cuenta dos cosas:

Primero: No era ingenua. Mantuve mis finanzas separadas, nunca deposité fondos heredados en cuentas conjuntas, nunca firmé deudas comerciales como aval, nunca usé mi fideicomiso como garantía. Aprendí pronto que la generosidad sin límites se convierte en un derecho.

Segundo: el acuerdo prenupcial que exigieron incluía una cláusula en la que mi abogado había insistido, una por la que luché discretamente cuando se negaron a negociar nada más. Estaba escrita con claridad: cada parte renuncia a la manutención conyugal y a cualquier reclamación sobre los bienes propios de la otra, incluyendo intereses comerciales y herencias , y ambas reconocen que contaban con asistencia legal independiente. Esa cláusula fue su red de seguridad cuando pensaron que yo era la que corría peligro. Ahora era mi escudo.

La voz de Margaret se convirtió en un susurro. «Así que… de verdad te vas. Y no te llevas… nada».

—Me llevo mi dignidad —dije—. Y lo que me dejó mi tía. Nada más.

Richard parecía como si le hubieran sacado el aire a puñetazos. Había imaginado mi herencia como una vía de acceso a la empresa de su hijo: capital, expansión, prestigio. Ya la había gastado mentalmente. Y ahora se daba cuenta de que no podía forzarla, discutirla, culparla ni amedrentarme. El papeleo que tenía en las manos lo hacía imposible.

John finalmente habló, y sus palabras sonaron como una confesión. «Papá… Mamá… me dijiste que esto era solo protección. Me dijiste que no importaría».

Richard espetó: “John, ahora no”.

Pero era demasiado tarde. Porque en ese momento, John comprendió la verdad con la que había estado viviendo desde aquella tarde de domingo dos años antes: los Whitmore no creían en la familia a menos que la controlaran.

Me puse de pie, me alisé las mangas y dejé mi anillo de bodas sobre la mesa. “Te notificarán oficialmente en una semana”, le dije a John, con la voz más baja. “Espero que te ayuden. Espero que entiendas por qué necesitabas la atención de alguien más en lugar de ser sincero conmigo”.

Los ojos de Margaret se humedecieron, no de tristeza, sino de humillación. «Nos estás haciendo quedar como monstruos».

Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. “Hiciste esa parte tú solo”.

Entonces salí de su casa como había llegado años atrás: con la cabeza en alto, caminando en la noche, eligiéndome a mí misma. Detrás de mí, oía la voz de Richard elevarse, frenética y furiosa, como si el volumen pudiera revertir la realidad legal. Pero por mucho que hablara, la tinta de ese acuerdo prematrimonial no cambió.

Y yo tampoco.

La primera semana después de presentar la demanda fue extrañamente tranquila. No hubo un colapso cinematográfico, ninguna escena dramática donde atravesara la casa llorando. Fui a trabajar. Cené. Dormí, a veces demasiado, a veces nada. Dejé que mi abogado se encargara de la comunicación porque sabía lo rápido que personas como Richard y Margaret podían convertir una simple sentencia en un arma.

Al principio, John intentó contactarme a través de amigos en común. Luego intentó con correos electrónicos directos. Los mensajes empezaron con disculpas: largos párrafos sobre errores, estrés, cómo “nunca pretendió que llegara tan lejos”. Luego pasaron a una negociación: terapia, un nuevo comienzo, una mudanza a otra ciudad. Finalmente, el tono cambió de nuevo cuando se dio cuenta de que no respondía como esperaba.

“¿De verdad vas a alejarte y actuar como si no fuera nada?”, escribió.

Me quedé mirando esa línea un buen rato, porque revelaba el problema exacto. No me preguntó si estaba bien. No reconoció la traición. Solo comparó su dolor con su orgullo y con mi silencio.

Mi abogado me dio una opción: responder una vez, con claridad, y luego parar. Así lo hice. Escribí una sola frase.

—No te estoy castigando, John. Me estoy protegiendo.

Eso fue todo.

Richard y Margaret fueron una historia diferente. Si John era emocional, ellos eran estratégicos. Su abogado envió una carta insinuando que me habían “influenciado” para divorciarme debido a mi herencia, sugiriendo que tal vez el matrimonio se había contraído “de mala fe”. Fue un intento no tan sutil de pintarme como una cazafortunas que había esperado un pago

Mi abogada ni siquiera se inmutó. Envió una respuesta que incluía plazos, registros bancarios, documentación fiduciaria y pruebas de que nunca había mezclado bienes heredados. Y lo que es más importante, incluyó los reconocimientos firmados del acuerdo prenupcial —el preciado documento de Richard y Margaret— que confirmaban que contaba con un abogado independiente y que había aceptado los términos con conocimiento de causa. Su propia documentación los acorraló.

En toda disputa legal, llega un momento en que una de las partes se da cuenta de que la intimidación no funcionará. Casi se puede percibir en la forma en que los correos electrónicos se acortan, las exigencias se suavizan y las amenazas desaparecen silenciosamente.

Ese momento llegó tres semanas después.

Su abogado solicitó mediación.

La mediación no fue dramática, pero sí reveladora. John apareció exhausto, más delgado, más viejo, como si el caos que había creado finalmente lo estuviera alcanzando. Richard llegó con un traje impecable y la postura de un hombre que creía que aún podía dirigir la sala. Margaret llevaba perlas y una sonrisa que no le llegaba a los ojos.

El mediador preguntó qué quería cada parte.

El abogado de John intentó presentarlo como una “solución amistosa” y sugirió que considerara una pequeña suma global “en reconocimiento a mi contribución conyugal”. Era casi ridículo. Yo había contribuido mucho —emocional, doméstica y profesionalmente—, pero no quería una indemnización. Quería una separación con el mínimo contacto.

Mi abogado explicó nuestra postura claramente: renunciaría a cualquier derecho sobre la empresa, la casa y cualquier propiedad prematrimonial que John tuviera. A cambio, mantendría mi herencia completamente separada, mantendría el fideicomiso intacto y no solicitaría la ayuda de John. El acuerdo prenupcial ya respaldaba esa estructura. Simplemente la formalizamos mediante el acuerdo de divorcio.

El mediador asintió. «Eso parece… sencillo».

La expresión de Richard se tensó. La sencillez no le convenía. Quería complejidad; en la complejidad reside la manipulación.

—¿Entonces solo se va con cuarenta millones? —preguntó Margaret con voz aguda y llena de incredulidad, como si el dinero fuera un premio entregado por un comité.

El mediador la miró con calma. «Esa herencia le pertenece. No forma parte del patrimonio conyugal, sobre todo si no está mezclada».

Richard se inclinó hacia delante. «Pero el matrimonio…»

—El matrimonio no transfiere automáticamente la propiedad de los bienes separados —interrumpió el mediador—. Y el acuerdo que les hizo firmar lo deja aún más claro.

Vi a Richard apretar la mandíbula y algo en mí se suavizó; no se convirtió en compasión, sino en claridad. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Podían tolerarme cuando creían que estaba por debajo de ellos, cuando les convenía, cuando no tenía influencia. En cuanto tuve poder real, tanto financiero como legal, se apresuraron a reclamarlo.

John finalmente habló durante la mediación, y su voz sonó áspera. “Claire… No pensé que harían esto. No pensé que se convertiría en… esto”.

Lo miré y sentí algo sorprendente: no ira, sino firmeza. “Se convirtió en esto el día que tus padres pusieron documentos legales sobre la mesa y me dijeron que el amor no era suficiente”, dije. “Y se convirtió de nuevo en esto cuando elegiste el secreto en lugar de la honestidad”.

La mediación concluyó con un acuerdo que siguió el camino más sencillo: conservamos lo que habíamos traído. John conservó su empresa y su casa. Yo conservé mi herencia. El divorcio se formalizó sin juicio, sin espectáculo público y sin que los Whitmore recibieran ni un solo dólar de lo que mi tía me dejó.

Un mes después de que terminara, me mudé a una pequeña casa propia, no porque la necesitara, sino porque quería un espacio que fuera solo para mí. Seguí trabajando para la organización sin fines de lucro durante un tiempo y finalmente financié un programa que apoyaba a mujeres que lidiaban con el abuso financiero y las relaciones coercitivas; nada ostentoso, solo ayuda real para personas reales. La libertad silenciosa es mejor que la venganza.

Y aquí está la verdad que desearía que alguien me hubiera dicho antes: el papeleo no salvará un matrimonio, pero puede salvar a una persona.

Si alguna vez te han presionado para firmar algo “para demostrar tu amor”, o si has visto cómo el dinero familiar convierte a las personas en desconocidos, me gustaría mucho saber tu opinión: ¿ habrías firmado el acuerdo prenupcial en mi lugar o te habrías marchado antes de la boda? Comparte tu opinión en los comentarios, y si esta historia te ha tocado de cerca, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio: los límites no son poco románticos, sino protectores.

Để lại một phản hồi