El Hotel Crystal Rose resplandecía como un palacio esa noche. Las lámparas de araña derramaban una luz dorada sobre las mesas cubiertas de seda, mientras la élite de la ciudad bebía vino que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Se susurraban contratos mientras comían filetes y caviar, y se vendían futuros con cada bocado.

A su alrededor, casi nadie notaba a Lydia Martin, que se movía silenciosamente de mesa en mesa, vestida con su uniforme blanco y negro, símbolo de su “invisibilidad”. Llevaba tres años llevando bandejas en ese salón. Sabía cuál era su lugar: servir, sonreír y guardar silencio.

En la Mesa Cuatro estaba sentado Daniel Whitmore, un nombre que ponía nerviosos a los empresarios. Su imperio abarcaba media ciudad y su riqueza se medía en edificios y rascacielos. Pero, sobre todo, era conocido por su crueldad.

Cuando Lydia dejó la nueva cesta de pan, Daniel la miró con fastidio.

“¡La pasta se ha retrasado!”, gritó.

Lydia sonrió cortésmente, como siempre. “Revisaré la cocina, señor—”

“Cállate y ponte a trabajar”, interrumpió Daniel, su voz tan fuerte que resonó por toda la habitación. “Si quiero una excusa, la pediré. Solo haz tu trabajo”.

La multitud se quedó en silencio por un momento. Unos pocos, inquietos, apartaron la mirada. El rostro de Lydia se sonrojó, pero se tragó las palabras hirientes que quería decir. Se recordó a sí misma: el orgullo no paga las cuentas.

Pasaron unos minutos antes de que regresara con la pasta caliente. Cuando estaba a punto de servírsela a Daniel, sonrió y habló lo suficientemente alto para que los demás la oyeran:

“Estás tardando mucho. Quizás sea mejor que me ponga esto”.

Y antes de que pudiera moverse, Daniel vertió todo el tazón sobre su cabeza.

Todos se sorprendieron. Hubo jadeos, cubiertos caídos. La salsa corrió del cabello de Lydia, empapando su uniforme y goteando sobre la alfombra limpia.

Daniel permaneció sentado con una sonrisa pícara, esperando risas. Pero no hubo ninguna.

Desde la otra mesa, una mujer con un elegante vestido negro se puso lentamente de pie. Margaret Caldwell, una prominente inversionista con una presencia como un cuchillo. Miró a Daniel, fría e intrépida.

“Daniel Whitmore”, dijo, clara y aguda, “¿sabes a quién has avergonzado?”

Daniel rió, un poco nervioso. “Una criada, Margaret. Personal”.

Margaret negó con la cabeza con decepción. Se acercó a Lydia, tomándola suavemente del brazo tembloroso. “No, Daniel. Es Lydia Martin. La hija de Robert Martin”.

El nombre fue como un trueno. El murmullo se extendió por toda la sala. Todos levantaron la vista, reconociendo gradualmente el nombre.

La sonrisa de Daniel desapareció. Su rostro palideció. “¿Robert… Martin?”

“Sí”, respondió Margaret con firmeza. “Robert Martin, quien construyó la mitad de esta ciudad. El hombre que creía en la integridad, quien primero confió en ti cuando nadie más quería contratarte. El hombre al que le debías todo”.

Daniel sintió una opresión en el pecho. Recordó a Robert defendiéndolo en una sala de juntas llena de escépticos, a Robert, quien fue el primero en estrecharle la mano. Robert, el hombre al que había prometido no olvidar jamás.

Y ahora, a su hijo, empapado en pasta por su culpa.

El juicio se desbordó de los ojos de los invitados. Los susurros que casi podía oír: Desvergonzado. Arrogante. Monstruo.

La voz de Margaret era dura. «Tu imperio se construyó sobre la bondad de un hombre. Y esta noche, profanaste su memoria despreciando a su hijo».

A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no era al dinero a lo que temía, sino a perderse a sí mismo. Se puso de pie lentamente, mientras su arrogancia se desmoronaba frente a cientos de testigos.

«Lydia…», dijo con voz áspera. «No lo sé. Yo…»

La voz de la mujer lo interrumpió, afilada como el cristal. «Aunque supieras quién soy, no estaría bien».

La verdad golpeó el silencio. Lydia se mantuvo erguida a pesar de estar empapada en salsa, con su dignidad intacta.

Daniel estaba casi sin palabras. Podría haberse alejado, fingir que no había pasado nada. Pero con todas las miradas puestas en él, supo que este era el momento que definiría su carácter.

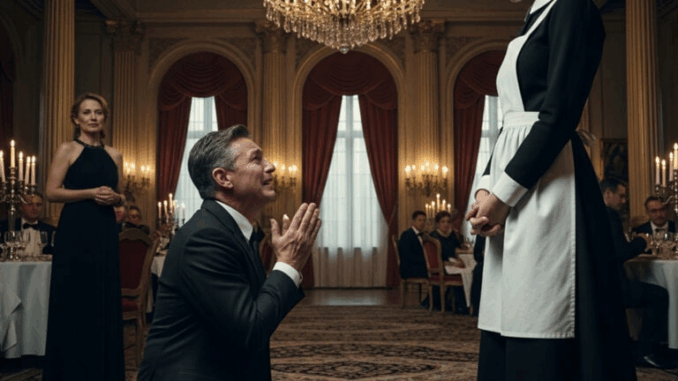

Y allí, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, se arrodilló.

Todos estaban conmocionados. El salón, donde una vez se jactó de poder, ahora fue testigo de su humillación.

“Le debo mi cerebro y mi corazón a tu padre”, su voz tembló. “Y esta noche, he demostrado ser indigno. Lydia… me disculpo. No como Daniel Whitmore, el hombre de negocios. No como millonario. Sino como alguien que ha olvidado el verdadero significado del respeto”.

Lydia lo miró fijamente, la salsa aún goteaba de su manga, y la voz de su padre volvió a su mente: La verdadera fuerza no viene del poder, sino de la humildad.

“Nunca podrás retractarte de lo que hiciste esta noche”, dijo en voz baja. Pero si quieres el perdón verdadero, trabaja en ello. Empieza a tratar a todos, sin importar su estatus, con el mismo respeto que mi padre te dio.

Todos guardaron silencio. Daniel asintió lentamente.

Mientras Lydia regresaba a la cocina, con la cabeza bien alta, la multitud se apartó como si fuera una reina emergiendo de su trono. Margaret se quedó allí un momento, mirando a Daniel.

“Recuerda esta noche”, dijo con frialdad. “Porque toda la ciudad nunca la olvidará”.

Y no fue así.

A partir de esa noche, el nombre de Daniel Whitmore ya no inspiraba miedo. En cambio, se convirtió en un recordatorio de que el orgullo puede romperse fácilmente, y que el respeto, una vez perdido, vale más que todas las torres de cristal y acero que un hombre podría construir.

Để lại một phản hồi