La casa estaba demasiado silenciosa.

No era un silencio tranquilo, ni tan silencioso como las mañanas de domingo. Era un silencio diferente: ese silencio denso que te erizaba la piel y te aceleraba los pensamientos. Ese que llenaba cada habitación, cada pasillo, cada respiración. Un silencio hecho no de descanso, sino de tristeza.

Afuera, las nubes de tormenta cubrían el cielo como moretones. El viento azotaba los cristales, susurrando amenazas que nunca quiso callar. A lo lejos, un perro ladró, pero allí, dentro de la casa de los Parker, el mundo estaba congelado en el tiempo.

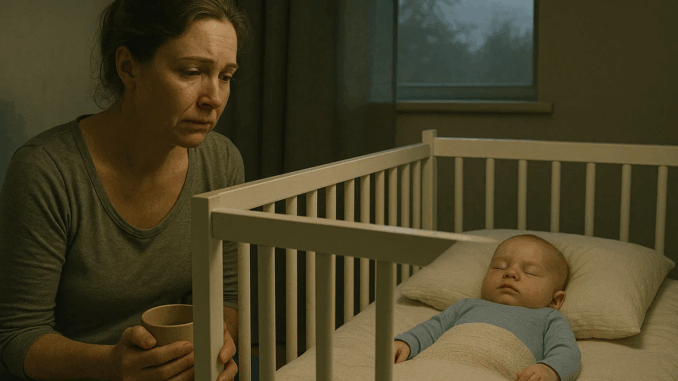

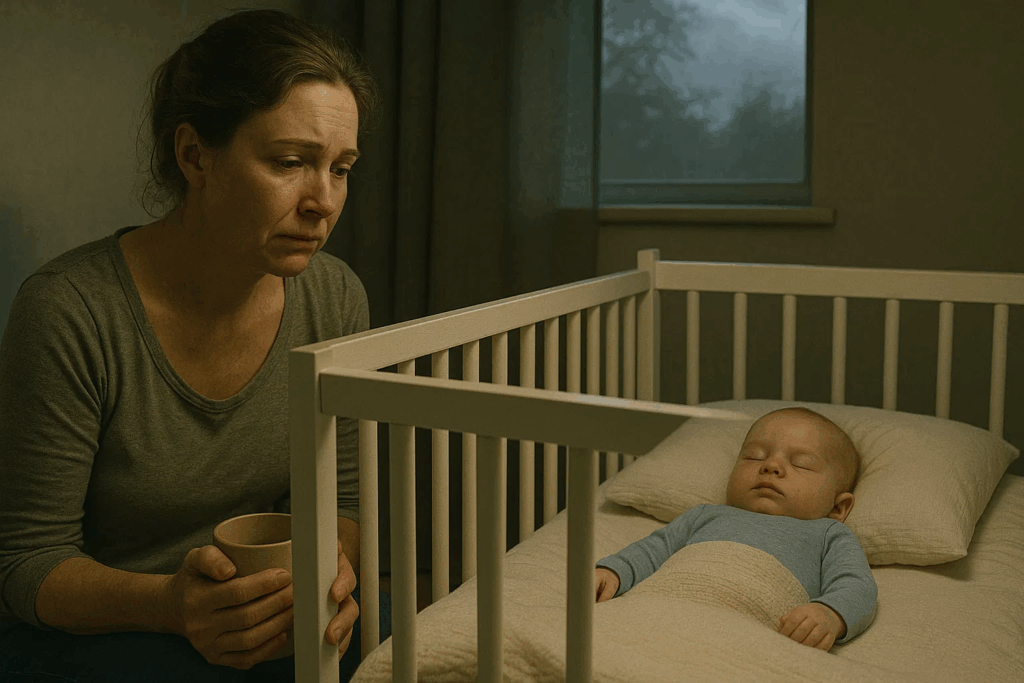

Sarah Parker estaba sentada en la puerta de la habitación de los niños, con las manos apretadas alrededor de una taza de té desportillada que hacía tiempo que se había enfriado. Miraba fijamente la cuna, con la mirada fija, el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales.

Dentro de la cuna yacía su hijo, Noé.

Nacido dos meses antes de tiempo y silencioso desde el primer momento, nunca lloró. Nunca pateó. Nunca sonrió.

Los médicos lo calificaron de lesión cerebral profunda: algo que había ocurrido en el útero y algo que nadie podía prevenir.

Las palabras «quizás nunca se mude» se habían repetido tantas veces que perdieron su significado. Hasta que fueron reemplazadas por otras peores: estado vegetativo . Sin respuesta a estímulos . Prepárese para cuidados de larga duración .

Ella ya no lloraba. Había dejado de llorar hacía meses.

Desde el final del pasillo, la voz de Michael cortó el silencio.

“¿Dormiste?”

Sarah no respondió. No hacía falta.

Apareció en la puerta un momento después, con el pelo revuelto y el rostro pálido por tantas noches sin dormir. Llevaba el cansancio como una segunda piel.

—Deberías intentarlo —dijo con suavidad.

Ella negó con la cabeza, su voz era un susurro. “¿Y perderme el momento en que todo cambia?”

Michael no discutió. No lo había hecho durante semanas.

Lo habían intentado todo. Especialistas, neuroterapia, musicoterapia experimental, acupuntura, incluso sanadores energéticos. Cada visita terminaba igual: con una amable compasión, una palmadita en la espalda y esas mismas palabras vacías: “Lo siento”.

Y aun así se quedaron. Esperando. Esperando.

Esa noche, algo cambió.

Comenzó con un suave sonido proveniente del pasillo. Un golpe sordo, no tan agudo como un paso, sino más suave, como una almohadilla suave presionando sobre madera.

Sarah se giró hacia el ruido, con el ceño fruncido.

Al borde del pasillo estaba Max.

Era diminuto —apenas tenía ocho semanas—, un golden retriever con patas demasiado grandes para su cuerpo y orejas que se le caían al caminar. Un regalo de la hermana de Sarah, quien había insistido en que quizás, solo quizás, un poco de alegría podría ayudar.

No esperaban mucho. Max había sido amable, tranquilo, casi de forma antinatural. Nunca ladraba ni mordía zapatos ni muebles. Simplemente observaba. Como si supiera.

Ahora, estaba de pie en la puerta de la habitación del bebé, su pelaje dorado brillaba suavemente a la luz de la lámpara y sus ojos fijos en la cuna.

—Max —dijo Sarah en voz baja—. No.

Pero el cachorro no escuchó.

Sin hacer ruido, entró en la habitación. Sarah se levantó, presa del pánico, pero antes de que pudiera detenerlo, Max saltó a la cuna con un movimiento suave, casi onírico.

No lo empujó. No lo olfateó ni lo manoseó. Simplemente se acurrucó alrededor del cuerpo inmóvil de Noah, apoyando la cabeza cerca de la pequeña mano que no se había movido.

—Michael —susurró Sarah—. ¿Lo… detenemos?

Su marido ya estaba de pie junto a ella. Negó con la cabeza, con la voz apenas audible. «Que se quede».

El silencio volvió.

Luego – movimiento.

Era tan pequeño que Sarah casi lo pasa por alto. Un destello. Un tic en los dedos de Noah. Se le cortó la respiración.

—Michael… —dijo, sin atreverse a albergar esperanzas—. ¿Viste…?

—Pensé… —susurró—. No puede ser…

Observaron. El cachorro se movió ligeramente, acercándose más, su hocico húmedo rozando la mano de Noah otra vez.

Otro tic.

Entonces, un leve rizo. Apenas perceptible, pero inconfundible. Dedos que nunca se habían movido… se curvaron.

Sarah se llevó las manos a la boca mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. «Dios mío», suspiró.

Michael parpadeó con fuerza, con la incredulidad reflejada en su rostro. “Eso no es… no es posible”.

Pero estaba sucediendo.

Max permaneció quieto, su pequeño cuerpo emitía calor, sus latidos se sincronizaban con los de Noah en un ritmo tranquilo que desafiaba la lógica.

A partir de ese momento algo empezó.

Al día siguiente, el tic volvió a ocurrir. Y al día siguiente, otra vez. Esta vez en un dedo del pie. Una ligera flexión en la rodilla. Grabaron cada momento, sin confiar en sus propios recuerdos. Les mostraron los videos a los médicos.

El neurólogo observó en un silencio atónito, repitiendo el vídeo del dedo de Noah enroscándose alrededor de la pata de Max.

—Esto… esto no debería estar pasando —dijo finalmente—. Pero está pasando.

Lo llamaron «actividad neuronal inexplicable». Un fenómeno raro. Algunos insinuaron que era una casualidad. Una coincidencia. Pero a los Parker no les importó cómo se llamara.

Lo único que sabían era que su hijo se había mudado.

Y cada vez que Max se acostaba a su lado, las respuestas se hacían más fuertes.

Un mes después, Noé giró la cabeza hacia el sonido del ladrido de Max.

Dos meses después, sus ojos siguieron al cachorro a través de la habitación.

Al quinto mes, Noah se rió (una risita suave y burbujeante) cuando Max le lamió la mejilla.

Compraron un andador para bebés. Noah se sentó en él, apoyado en cojines y con fe. Max caminaba a su lado, rozando sus piececitos con la nariz para que siguieran adelante. Poco a poco, recorrieron el suelo de la sala.

Los vecinos volvieron a oír risas que resonaban en la casa de los Parker. Risas de verdad. No forzadas ni forzadas, sino alegres y musicales.

Una noche, Sarah se sentó en el suelo con Noah y Max, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras su hijo levantaba la mano y la colocaba suavemente sobre la cabeza de Max.

Un alcance completo. Intencional. Coordinado.

“No entiendo cómo”, le susurró a Michael mientras observaba a su hijo acariciar la oreja del cachorro.

El brazo de Michael la rodeó. “Quizás… no todo está destinado a ser comprendido”.

Los médicos le hicieron pruebas, escáneres cerebrales, análisis de sangre y evaluaciones terapéuticas.

Todos los gráficos indicaban mejora.

Pero nadie podía decir por qué.

No había medicamentos milagrosos. Ni tratamientos nuevos. Solo un perro… y un niño que llevaba demasiado tiempo inmóvil.

La historia llegó a los noticieros locales. Luego a los nacionales. Llegaron los reporteros, las cámaras captaron imágenes de Max y Noah jugando juntos en el suelo, si es que a eso se le podía llamar jugar. Noah aún necesitaba ayuda para incorporarse. Pero sus risas, su capacidad de alcanzar el objetivo, sus respuestas… estaban ahí.

Le pidieron a Sarah una declaración. Ella solo dijo una cosa.

“Pensábamos que se había ido”, dijo con voz temblorosa. “Y este perrito lo trajo de vuelta”.

Un neurólogo de Boston se ofreció a volar y examinar a Noah personalmente.

“Muestra signos que rara vez vemos en niños con su pronóstico”, dijo. “Es posible que no sea solo neurológico, sino también emocional. Algo en ese perro… le está afectando de maneras que la ciencia aún no ha descubierto”.

Se ofrecieron a estudiar a Max.

Los Parker declinaron cortésmente.

Max no era un sujeto.

Él era familia.

Pasaron los años.

Noah aprendió a caminar con ayuda. Luego, sorprendentemente, sin ella. A los cuatro años, dio sus primeros pasos, agarrado con fuerza al collar de Max. A los cinco, ya podía lanzar una pelota de tenis por el patio.

Max lo persiguió moviendo la cola.

Eran inseparables. En la escuela, Noah traía un peluche que se parecía a Max. Por la noche, dormía con Max a sus pies.

Y cada año, en el cumpleaños de Noé, Sarah encendía una vela y se sentaba en el suelo junto a Max, susurrando: “Gracias”.

Ella todavía no lo entendía.

Y no le hizo falta.

A veces, la sanación no viene de hospitales ni laboratorios. A veces, llega en forma de cuatro patitas, un corazón cálido y un amor tan poderoso que desafía cualquier expectativa.

A veces, los seres más pequeños llevan consigo los milagros más grandes.

Y en una casa que una vez estuvo llena de silencio, el sonido de la risa y el suave golpeteo de las patas resonaron por los pasillos.

Para siempre.

Esta pieza está inspirada en historias cotidianas de nuestros lectores y escrita por un escritor profesional. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Để lại một phản hồi