El auditorio olía a cera para pisos y a ramos desechables. Las pancartas colgaban en filas obedientes. Los flashes de las cámaras parpadeaban como una constelación nerviosa. Se respiraba con dificultad cada vez que se pronunciaba un nombre y una vida daba un paso al frente.

Cuando llamaron a la mía, mis piernas se entumecieron de alivio. Me levanté de la silla plegable, me alisé la pechera de mi vestido alquilado y caminé hacia las escaleras con los zapatos que había comprado sirviendo café y corrigiendo tareas de álgebra a las tres de la mañana. El foco de atención se sentía como una bendición que no me había ganado, y dejé que, solo por esta vez, me calentara la cara.

Desde el escenario, lo vi todo y nada. Filas de bocas abiertas, manos aplaudiendo, rostros alzados como flores. La primera fila brillaba bajo los focos: mi padre con los brazos cruzados, como si lo hubieran obligado a presenciar un veredicto; mi madre recostada, con esa mueca que usaba cuando un desconocido tropezaba; mi hermana con un vestido de diseñador que mis padres le habían “regalado”, inclinándose para susurrarle al oído a mi madre y hacerlas reír a ambas.

Tomé el diploma enrollado que me entregó el decano y oí una ovación, no de la primera fila. Venía de atrás, de un grupo de compañeros que habían aprendido mi nombre en una sesión de estudio a la una de la madrugada y lo habían asociado con la palabra “superviviente”. El orgullo brilló, pequeño y preciado. Abracé la carpeta contra mi pecho y me obligué a no llorar.

Me llamaron de nuevo para el premio de investigación. El trofeo era pesado: vidrio frío cortado con una forma que representaba el trabajo duro hecho visible. El público aplaudió de nuevo. Un sabor a sal me llegó a la garganta.

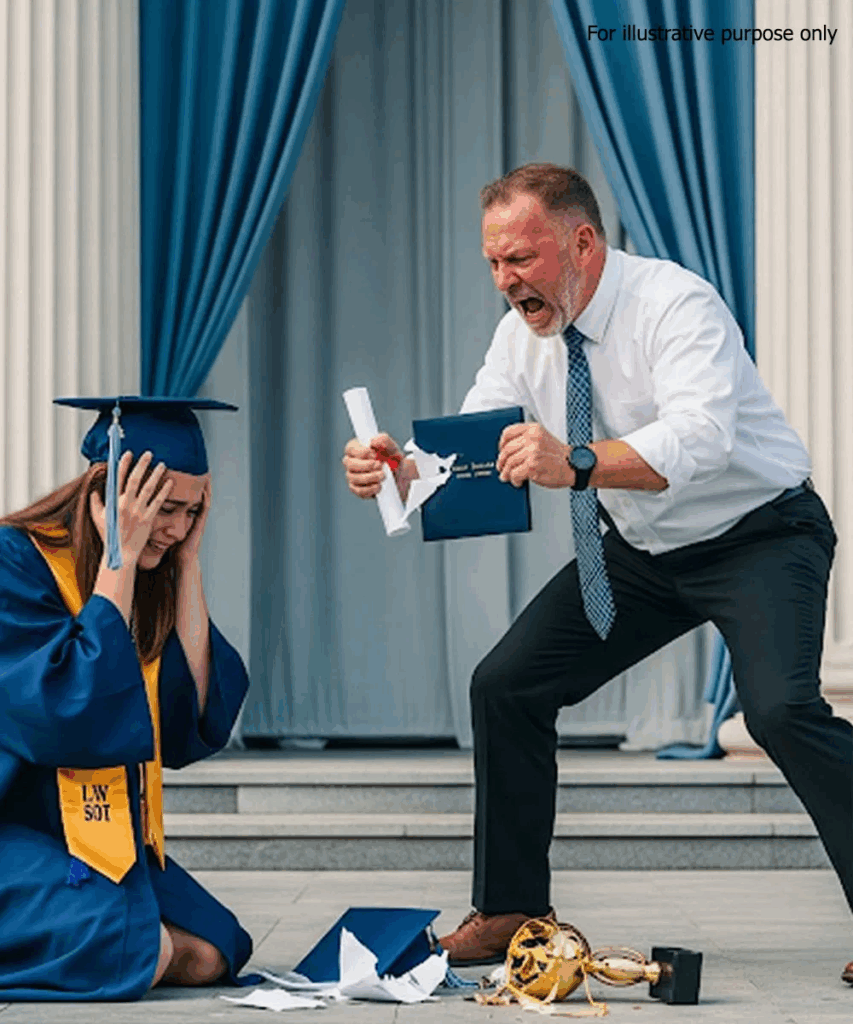

Y entonces mi padre se puso de pie.

Por un instante absurdo, pensé que iba a aplaudir. Por una vez, creí, se pondría de pie porque yo había subido y no porque quisiera empujarme.

Subió los escalones con las botas que usaba en los funerales, y el micrófono chirrió al agarrarlo.

“¿Crees que esto la hace especial?”, ladró, sosteniendo la carpeta entre dos dedos como si apestara. “Esto es papel. Nada más. Basura acumulada”.

Un murmullo de horror recorrió la habitación. En algún lugar, un programa cayó al suelo como un pájaro blanco abatido en pleno vuelo.

«Papá», dije, con la voz entrecortada por el pánico. Extendí la mano hacia la carpeta. La abrió de golpe; el sonido fue horrible, como el de esas tormentas de verano cuando un rayo cae sobre el árbol del jardín. La rompió una y otra vez, hasta que el título por el que había sacrificado su cuerpo y su calendario cayó hecho trizas a mis pies.

El decano dio un paso al frente. Mi padre lo fulminó con la mirada, obligándolo a calcular rápidamente: esta no era su pelea. Entonces sus ojos se posaron en el trofeo que temblaba en mis manos.

—¿Te crees inteligente? —preguntó en voz baja—. La inteligencia no te hace inútil.

El golpe me llegó antes de lo que mi cerebro esperaba. El trofeo se hizo añicos contra mi sien. El auditorio se inclinó; mi cuerpo intentó contenerlo y fracasó; un calor me recorrió la cara en una línea que la voz de mi madre midió con deleite.

«Esa es la única corona que usará», se burló desde su asiento. «Fragmentos de vidrio. Por fin parece la basura que es».

Llegó el personal de seguridad. Los profesores gritaban, sin convertir sus palabras en ayuda. Mi padre volvió a levantar la mano y mi hermana le agarró la muñeca, no para detenerlo, sino para susurrarle algo que le hizo torcer la boca como la de un hombre satisfecho con un problema de matemáticas resuelto.

Miré los fragmentos que brillaban alrededor de mis zapatos y comprendí una realidad más fría que la sangre en mi cabello: no había ninguna versión de su amor que hubiera perdido; simplemente no existía. La parte de mí que había alimentado la esperanza como una planta en un alféizar oscuro se desmoronó en un puñado de tierra. Y en ese vacío, nació algo inmediato: luminoso, claro, injustamente hermoso. Ira. Determinación. Una promesa que no diría en voz alta, porque entonces tendría que cumplirla.

En urgencias, la enfermera me preguntó si mi familia me esperaba afuera. Me reí, y la risa me sorprendió por lo seca que era.

“No”, dije. “Seguro que están cenando para celebrar a mi hermana”.

Dos días después, el video llenó internet. Se habían alzado los teléfonos; la gente estaba lista. “Padre ataca a su hija en la ceremonia de graduación” era tendencia, y me pareció una frase escrita por un desconocido sobre una mujer que no quería admitir que era yo. Los comentarios cumplían su función. Algunos se compadecían de mí como si la compasión pudiera ser un paracaídas. Otros bromeaban porque el humor es una agudeza que los hombres torpes ocultan. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de colegas llenos de horror y elogios indistinguibles. La universidad emitió comunicados y apretones de manos. Los administradores me buscaban en los pasillos, profiriendo “sin precedentes” con ojos de ratón.

Me tumbaba en el sofá de mi pequeño apartamento, con las persianas cerradas, contando los puntos con las yemas de los dedos. Me quitaba la venda e imaginaba, por un instante de culpa y gloria, cómo luciría la cicatriz bajo el sol de la tarde, como un adorno. Entonces, la vergüenza me invadía y la vendaba de nuevo, demasiado apretada, como una corona que me ponía en la cabeza para recordarla.

El trabajo me salvó, como siempre. A los clientes no les importaba si la piel sensible del entrecejo seguía latiendo. Había logotipos que pulir; carteles que retocar; una boutique quería una tipografía personalizada que transmitiera lujo sin decir “caro”. Sangraba esa sangre pura y excepcional de la concentración, y cada noche me sentía un poco menos atormentado.

Pero la ira es un perro leal cuando se la alimenta bien. Se sentó a mis pies, golpeó la cola y esperó.

Lo primero que hice no fue tirar un ladrillo a la ventana. Fue comprar una libreta. Anoté todo lo que recordaba: la voz arrastrada de mi padre después de su tercer whisky; los nombres de las empresas de inspección con las que presumía de tener tratos; el apodo del inspector municipal que, según él, podía “hacer desaparecer un permiso con el apretón de manos adecuado”. Las reuniones “benéficas” de mi madre que terminaban en boutiques; cómo guiñaba el ojo cuando les decía a sus amigas que escribieran “donación” en lugar de “regalo” en sus recibos para que Hacienda no se enterara. Las interminables muestras de patrocinio de mi hermana, sin trabajo a la vista, y su talento para falsificar “reembolsos” de organizaciones que la ponían frente a una cámara y, por lo tanto, validaban su existencia.

La memoria me parecía un poder que fingía no necesitar.

Los fines de semana, aparcaba frente a casa de mis padres y observaba, en silencio absoluto. La entrada se llenaba de camionetas que no reconocía y trajes que parecían lobos ansiosos. Mi madre salía en tacones altos a “almuerzos” con mujeres que nunca cerraban la boca del todo ante la palabra filantropía. Mi hermana publicaba fotos de cafés “espontáneos” con subtítulos sobre bendiciones y “trabaja duro, diviértete aún más”, como hacen quienes han aprendido que la gratitud es un acto y el dinero un accesorio.

No tenía prisa. La venganza no es un sprint; es una carrera de fondo con zapatos prestados. Corría de noche; la cicatriz le picaba bajo la banda que usaba, no por utilidad, sino para sentir que sujetaba algo afilado y vulnerable. Cuando la picazón remitió, lo interpretó como un permiso para pasar al segundo paso.

A mi padre le encantaban dos cosas: que le debieran y ganar. Consideraba su constructora un reino; el hormigón y el acero eran sus joyas; los inspectores, obreros que creía suyos porque conocía el aspecto de sus patios. Recordaba los archivadores de la oficina que nunca cerraba con llave porque creía que no los necesitaba. Yo recordaba cómo el cajón bajo la desmotadora guardaba memorias USB llenas de avaricia.

No necesitaba entrar. La gente guarda sus pecados en la nube y lo llama conveniencia. Encontré suficiente en los correos que ya tenía: hilos copiados, confesiones de borrachos, “reenvíos accidentales” que habían sido la especialidad de mi hermana cuando quería dar un golpe, y los apilé como leña. Permisos fraudulentos firmados con la misma floritura que mi padre usaba en las tarjetas de cumpleaños; “aprobaciones expresas” que coincidían con depósitos etiquetados como “consultoría”; un PDF de una “inspección estructural” con una foto de archivo de la página web de una ferretería.

Enviar el expediente al estado habría sido satisfactorio. Habría sido justo. Pero se lo envié a su rival.

Hale & Sons Construction llevaba tres generaciones vendiendo la imagen del trabajador honesto; su patriarca había perdido un concurso contra mi padre tres años antes, y la derrota lo había carcomido como una úlcera. Lo sabía porque oí a mi padre alardear de «hacer llorar a ese viejo con su bourbon barato». Le envié la prueba en un archivo anónimo a las tres de la mañana, cuando los hombres duermen mal, se despiertan peor y se dejan hundir por los mensajes.

Hale canceló su almuerzo, hizo llamadas que se convirtieron en reuniones y luego en titulares. Pocas cosas disfrutan más los hombres que ver caer a otro. Contratos se evaporaron, socios huyeron, el banco llamó para hablar de cifras que mi padre consideraba intocables, y aun así lo consiguieron. No necesitaba un asiento en primera fila; mi teléfono explotó con llamadas y correos que no respondí. Si quería una hija a su lado cuando todo se derrumbara, debería haberlo pensado antes de convertirme en leña.

Mi madre fue la siguiente. Adoraba su puesto en la junta directiva del Fondo Gooding; casi adoraba aún más las sesiones de fotos. Sonreía a las cámaras con cheques gigantes y niños pequeños; ambos eran accesorios que usaba para conseguir más invitaciones. Todavía me sorprende que nunca viera el patrón bajo la purpurina: abrigos donados que se parecían demasiado a los suyos, con las etiquetas aún prendidas; “almuerzos para donantes” con recibos de martinis y zapatos; la forma en que dijo por teléfono: “Lo pongo en la tarjeta de Gooding y lo archivo en marketing”.

No siempre se quedaba con el dinero. Pero más de una vez basta. No lo tuiteé. No llamé a la prensa. Envié la información, en silencio, a dos mujeres de la junta directiva que la miraron con tanto odio que parecía que podían arrancarle la piel con la mirada. Mujeres así no necesitan instrucciones. Solo combustible.

Me llamó después de que la despidieran. No contesté. Dejó un mensaje de voz lleno de la furia que solo usaba en estacionamientos y en nuestra cocina a las 3:00 a. m., cuando creía que nadie la escuchaba.

“Ingrata”, espetó. “Yo te traje a este mundo”.

Me dolían las cicatrices, señal de que estaba sanando. Borré el mensaje. Luego la bloqueé.

Mi hermana, hija de la economía de las apariencias, lo tuvo más fácil. Su vida era una mezcla de dinero prestado y buena iluminación. Cuando los ríos de mis padres se secaron, el lecho quedó al descubierto. No llamé a sus caseros. No tuve que hacerlo. Publicó una selfi llorando con el mensaje “los que odian, van a odiar”, recibió 300 comentarios de “Ánimo, reina” y dos avisos de desalojo al día siguiente. La observé desde lejos. No estaba contenta. No lloré. La archivé, que solo se ve si seleccionas la opción.

Để lại một phản hồi