A Richard Whitman se le aceleró el pulso cuando el taxi se detuvo frente a su casa de dos pisos en las afueras de Chicago. Tras tres agotadoras semanas de reuniones en Londres, por fin regresaba.

En sus pensamientos, la imagen era vívida: Emily, su hija de siete años, corriendo hacia la puerta gritando “¡Papá!”; el bebé Alex balbuceando felizmente en su silla; y Vanessa, su esposa de solo dos meses, saludándolo con una suave sonrisa.

Eso fue lo que le dio propósito a su vida: la familia que estaba seguro lo esperaba en casa.

Bajó del taxi con el equipaje en la mano y el corazón henchido de ilusión. Había traído pequeños recuerdos del extranjero: un cuento para Emily, un osito de peluche para Alex. Imaginó sus risas, la alegría resonando por toda la casa.

Pero cuando giró la llave y entró, la bienvenida que imaginó nunca llegó.

En cambio, el estruendo penetrante del cristal roto lo dejó paralizado en el lugar.

Entonces se oyó un grito. Agudo. Quebrado.

A Richard se le encogió el pecho. Se apresuró hacia la cocina, cada paso más pesado que el anterior.

La visión que le esperaba no se parecía en nada al sueño que tenía en mente.

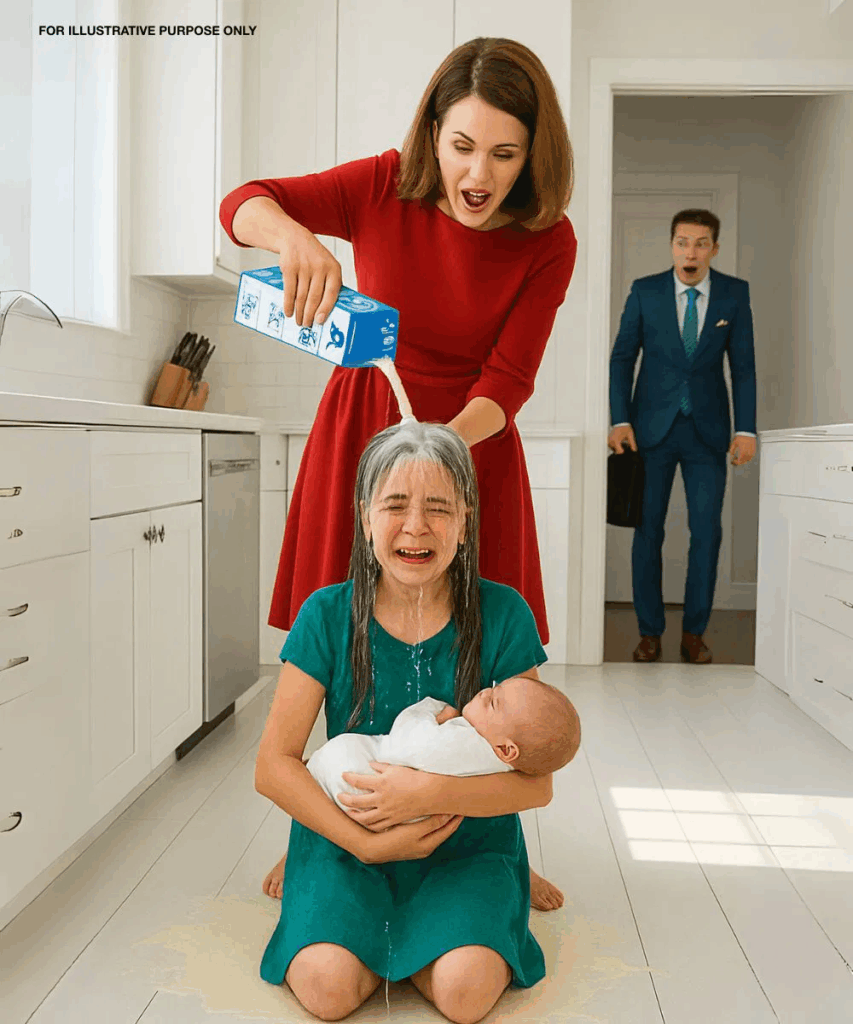

Emily estaba sentada en el suelo de baldosas, con la leche goteando de su cabello, empapando su vestido y acumulándose bajo ella. Abrazó a Alex con fuerza entre sus brazos temblorosos, protegiéndolo.

Sobre ella se alzaba Vanessa, agarrando la jarra vacía como si fuera un arma y con el rostro contorsionado por la rabia.

—Por favor, mamá, lo siento —gimió Emily con la voz quebrada.

Richard se quedó paralizado, y el maletín se le resbaló de la mano con un golpe sordo. La escena le destrozó el corazón. Su hija no solo estaba abandonada, sino aterrorizada. Y, claramente, no era la primera vez.

“¡BASTA!” tronó, y su voz hizo temblar las paredes.

Vanessa se giró, forzando una sonrisa que parecía una máscara.

—Richard… llegaste temprano a casa… yo solo…

Pero ya no escuchaba. Sus ojos se clavaron en Emily, temblorosa y silenciosa, aferrada a su hermano. Sus ojos reflejaban miedo, pero tras él, una frágil chispa de esperanza.

Richard se arrodilló, abrazando a Alex con un brazo y a Emily con el otro. Sintió su diminuta figura aferrándose a él con desesperación, sus sollozos empapando su chaqueta. Le ardía la garganta. Había ignorado las señales, demasiado cegado por el encanto y la ambición de Vanessa.

Nunca más.

Sus palabras fueron bajas, frías e inflexibles:

Vanessa, empaca tus cosas. Te vas de casa esta noche.

Los días siguientes fueron pesados y lentos. Emily rara vez se separaba de su padre, aterrorizada por la posibilidad de que él también desapareciera. Por la noche, se despertaba sobresaltada, abrazando a Alex y susurrando:

“No la dejes volver, papá.”

Cada vez, Richard los envolvía a ambos en sus brazos, respondiéndoles con voz quebrada:

Se ha ido, cariño. Estás a salvo. Nunca volverá a hacerte daño.

Durante años, había perseguido el éxito: contratos, acuerdos, conferencias interminables… creyendo que el dinero lo era todo. Pero ahora, al ver a Emily estremecerse con cada sonido, abrazando a su hermano como una madre demasiado pronto, se dio cuenta de lo ciego que había sido.

La riqueza no significaba nada si destruía la paz de sus hijos.

Richard cambió. Recortó sus horas, asignó tareas a otros y llegó a casa más temprano. Cambió las salas de reuniones por tardes en la cocina: con las mangas arremangadas, cocinando junto a Emily.

Esparcieron harina sobre las encimeras, se rieron de las galletas arruinadas y aprendieron recetas juntas. Poco a poco, la sonrisa de Emily regresó. Al principio vacilante, luego rebosante de risa que llenó la casa.

La recuperación tardó. A veces, Emily miraba hacia la puerta, como si Vanessa fuera a regresar. Pero siempre, Richard estaba allí, arrodillado a su lado, apoyando una mano firme en su hombro, recordándole:

“Estoy aquí. Estás a salvo.”

Để lại một phản hồi